本月初,,徐州市圖書館完成了對徐州地區(qū)特色文獻——藜照堂《劉氏族譜》的修復,。

《劉氏族譜》全書共10冊,每冊1卷,,共計900余葉,,編修于民國九年(1920),,由徐州九華五彩石印局印刷。該譜以藜照堂為堂號,,堂號源自徐州漢代著名學者劉向“燃藜讀經”的典故,。劉向是楚元王劉交的后裔,西漢成帝時任光祿大夫,,奉命在天祿閣校閱各種典籍,。傳說有一天,他在天祿閣校書至深夜,,燭盡燈滅之后仍不肯離去,,獨坐在暗室中繼續(xù)默誦經文,,這時,,一位黃衣老人拄著青藜杖登閣而來,往杖端一吹,,青藜杖燃燒發(fā)出光芒照亮了暗室,,使劉向能夠繼續(xù)校書。

劉向是圖書館,、文獻學界的徐州籍先賢,,他盡職盡責,刻苦學習的精神對后輩很有教育意義,。因此在修復藜照堂《劉氏族譜》時,,古籍修復人員一直心懷敬意,要用認真的態(tài)度,,執(zhí)著的付出,,扎實的技術使這部破損嚴重的文獻再獲新生。這套厚厚的大書雖然剛過百年,,相較于館藏中動輒以數百年甚至近千年的珍貴古籍來說并不算“古”,,但由于紙質不好,加之到圖書館之前保管不善,,它的身上幾乎呈現出古籍修復中所能遇到的所有問題,,如紙張酸化、霉變,、黏連,、破損、污漬,、蟲蛀,、鼠嚙等等。無論是修復數量上,,還是技術難度上,,對古籍修復人員來說都是一次大挑戰(zhàn),。為修復好這部書,未動手之前,,古籍修復人員進行了細致的準備工作

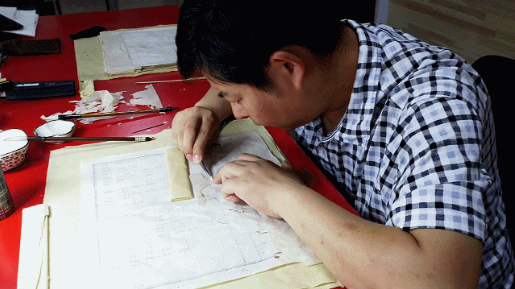

古籍修復現場

統(tǒng)計破損情況,,測量紙張酸度、厚度,,研究用料,,確定修復所需紙張,制訂修復方案,,還利用參加國家圖書館,、省圖書館舉辦古籍修復培訓班的機會,帶著問題向業(yè)界知名的老師請教,。由于破損紙張多,,問題復雜,修復難度大,,加之人員緊張,,修復工作延續(xù)了數年,歷春涉秋,,寒來暑往

古籍修復工作者坐在擺放著臺燈,、各種工具、器皿,、紙張,,卻收拾的一塵不染的修復桌前,將一切熱鬧推付窗外,,迎送著一個個冷清,,又溫馨、精彩的日夜,。

古籍修復是一項社會認識程度低,,有點“神秘”的工作,但往往又是大家都感興趣,,渴望去走進,,去了解,去體驗的文化事業(yè),。圖書館經常舉辦一些活動,,如開辦展覽、修復用具陳列,、讀者交流會,、讀者實踐體驗等,促進古籍保護和古籍修復知識普及,,讓沉睡的文字走進精彩的生活,,貼近讀者,,使市民們感受到了傳統(tǒng)文化的魅力。

修復完成的《劉氏族譜》

古籍修復是一種搶救性的文獻保護工作,,修復人員在嚴格遵守“整舊如舊”,、“過程可逆”等職業(yè)標準的基礎上,通過辛勤的付出,,使那些原本失去使用價值,、“生命垂危”的一部部古籍重新煥發(fā)青春,,大大延續(xù)了壽命,,再次變成可供人們閱讀研究的珍貴史料。在這個過程中,,他們也深深體會到了這項事業(yè)的意義,。